En ocasiones pueden aparecer algunas formas en que el cuerpo expresa su malestar y los intentos por dar sentido a lo ocurrido. Las molestias que presentamos después de estas experiencias son respuestas, muchas de ellas de base biológica, que desarrollamos para intentar adaptarnos a la situación vivida y son intentos por recuperarnos. Al atravesar una situación de crisis, el cuerpo intenta recuperar el equilibrio. Podemos tener pesadillas, ansiedad, creer que volvemos a experimentar el suceso, sentirnos excesivamente irritados, no poder concentrarnos, etc. Ante esto, en ocasiones se intenta evitar actividades que recuerdan el suceso o incluso no se es capaz de tener las mismas relaciones con los que nos rodean.

Pero sobre todo, las experiencias extremas pueden modificar la visión que la persona tiene de ella misma, del mundo y de las relaciones con los demás. Para poder vivir las personas seleccionamos la información y la filtramos para intentar ver un mundo más sencillo y controlable. Por ejemplo la mayoría de la población comparte la idea de que es posible controlar nuestro entorno más próximo y nuestra vida, de que el futuro es en cierto modo predecible si se lleva una vida ordenada o de que es muy difícil que nos pase algo malo porque las cosas malas, por lo general, le suelen suceder a otros. A pesar de que estas ideas puedan ser en cierta medida irracionales y sin fundamente objetivo, nos permiten vivir con más tranquilidad y confianza.

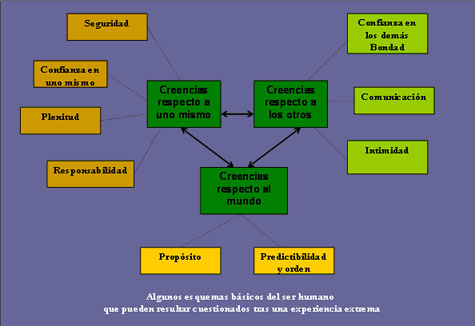

Estos esquemas o asunciones básicas, pueden cambiarse con las experiencias extremas y las personas pueden pasar a vivir en un mundo en el que las cosas se ven tal cual son, sin filtros: el mundo aparece entonces como, en cierto modo, absurdo, aleatorio o impredecible, en el que no es posible tener seguridad, o en un mundo donde la bondad no es universal sino que se ve a la mayoría de personas como egoístas o malevolentes. O, por el contrario, haber observado que en las peores circunstancias es posible observar gestos de solidaridad y de dignidad y valorar la vida de otro modo. La experiencia extrema ha cambiado, para bien o para mal, la manera como se ve la vida.

En la siguiente tabla hemos intentado resumir los esquemas que pueden resultar cuestionados tras una experiencia extrema. En uno o más se pueden producir cambios (en un positivo o negativo). El hecho marcará un antes y un después. En dónde resulte afectada la persona dependerá de su historia personal (visión previa que tenía del mundo), el tipo de situación traumática, las circunstancias que la rodearon y qué esquemas sean centrales en el armazón del individuo (cuales son aquellos que le identifican y definen en mayor medida como ser en el mundo). Por ejemplo, en el caso de personas que viven en lugares muy expuestos a situaciones de violencia o catástrofes naturales puede haber una cierta sensación de que lo normal es vivir en la inseguridad y tolerar mejor nuevas experiencias extremas. En contextos donde nunca pasó nada, una experiencia aparentemente de menor importancia puede tener, por el contrario, un impacto demoledor.

Nuestra respuesta a situaciones estresantes tiene que ver con nuestra manera de vincularnos desde niños. En nuestra etapa de desarrollo aprendemos a regular el afecto, a sentirnos seguros y se consolida nuestra autoestima. De estas características depende en buena medida el podernos enfrentar a estas situaciones. Potenciarlas a través de buenas relaciones con otras personas es un medio, tanto de prevenir consecuencias ante las situaciones extremas de nuestra vida, como de trabajar para superarlas en el caso de que estemos atravesando una crisis.

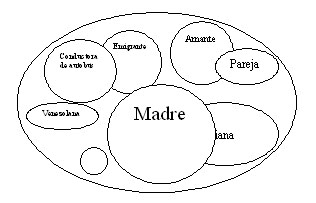

Para conjugar todos estos elementos, se ha utilizado el concepto de identidad como marco de reflexión. Si definimos la identidad como la imagen que tenemos de nosotros mismos en cada contexto, vemos que en realidad no hay una identidad personal como tal, que sea única y defina a la persona, sino múltiples identidades en coexistencia:

Las identidades son, por tanto, representaciones parciales de nuestro papel en el Mundo. Construimos estos conceptos constantemente como producto de nuestra interacción diaria con los demás. En los casos en que nos tenemos que replantear estos roles por haber pasado por una situación difícil, nos repetimos y repasamos lo que ocurrió, lo que hicimos o dejamos de hacer y adaptamos nuestro relato progresivamente a la respuesta que percibimos en los demás. Con todo esto elaboramos un nuevo relato sobre nuestra identidad.

Existen una serie de maneras de ver la realidad, cuyo fin último es la autoafirmación y la defensa de la identidad personal, es decir, en otras palabras, mantener una sensación de estabilidad y de coherencia interna:

- Tendemos a buscar y recordar información consistente con nuestros esquemas de nosotros mismos. Es decir, recordamos mejor la información que no nos causa conflicto.

- Solemos a atribuir las conductas negativas de los demás a características internas de ellos, y las conductas negativas propias a las circunstancias. Por ejemplo, ante un mismo accidente de tráfico podemos decir de otros que son “imprudentes y descerebrados” (características), mientras que de nosotros es más probable que digamos que “no se qué me pasó ese día” (circunstancias).

- Hasta en situaciones que dependen completamente del azar las personas tendemos a considerar que tenemos algún tipo de control sobre la situación o que podemos prever y prevenir las consecuencias negativas. Las supersticiones o las intuiciones son el ejemplo más claro.

- Muchas veces tenemos el convencimiento de que la mayoría de la gente piensa, siente o actúa como uno, es decir, que en el fondo lo que uno piensa, siente o hace es lo más lógico y razonable y lo de “sentido común”. Sorprende que los demás no se den cuenta.

Esta manera de pensar que tenemos los seres humanos, aunque puede tener una base algo irracional, como ya dijimos; nos ayuda a pensar que:

- Vivimos en un mundo seguro y estable.

- Que uno es una persona coherente y correcta, miembro de una colectividad que le ayuda y protege.

- Que esperamos comprensión, afecto y bondad de los demás, para lograr una vida con un determinado propósito y sentido

Las experiencias extremas no sólo actúan como elemento cuestionador de la visión de nosotros mismos y del mundo, sino que pueden convertirse en un hecho central de la identidad de la persona. Es decir, ocasionalmente, las personas que han pasado por situaciones extremas pueden pasar a autodefinirse (de manera consciente o no) como “superviviente de una catástrofe”,”víctima de un acoso”, “madre de…”. La vida tiene un antes y un después, y la persona ha pasado a definirse a si misma colocando la experiencia extrema en un lugar central y decisivo que condiciona todos los demás.

La fuerza de este nuevo aspecto de la vida es tal que anula e invalida a todas los demás, que ocupa toda la identidad de la persona en el futuro. En el trabajo las conversaciones con los compañeros acaban girando sobre lo ocurrido o sobre temas derivados de lo ocurrido, los amigos que van quedando están de algún modo vinculados al tema de la experiencia, en la relación de pareja está siempre el ausente que falleció o las secuelas de lo sucedido, las actividades sociales son las convocadas en relación a los hechos. Es complejo señalar los límites en que esto pueda empezar a constituir un problema. Las cosas no son intrínsecamente buenas o malas, sino útiles y adaptativas o no. Pero cuando se entra en esta situación deben encenderse todas las alarmas. Si todo aquello que era la persona antes pasa a desaparecer borrado por el hecho traumático o la pérdida, es muy probable que las cosas no estén yendo del modo adecuado y hace falta un alto en el camino y una reflexión profunda.